Eboulements, chutes de pierres et de blocs

Quel type de phénomène ?

Les falaises et versants rocheux évoluent naturellement en produisant des chutes de pierres, de blocs ou des éboulements et écroulements en masse. Il s’agit de mouvements gravitaires rapides, discontinus et brutaux, affectant des matériaux rigides et fracturés (calcaires, grès, roches cristallines et volcaniques).

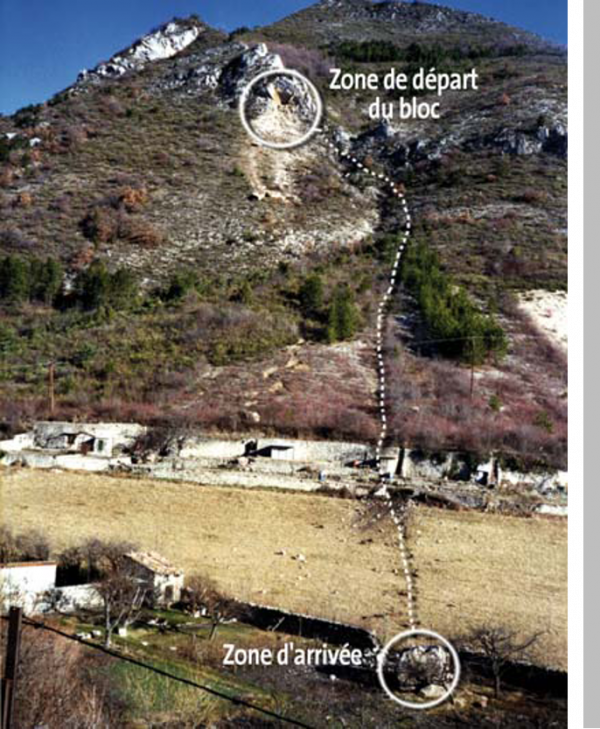

Les chutes de blocs sont caractérisées par :

- La zone de départ, délimitée par un réseau de discontinuités quoi constituent des plans de faiblesse naturelle (fractures, diaclases, schistosité) et la morphologie (falaise, barre rocheuse, pitons et chicots rocheux) ;

- La zone de propagation, qui conditionne l’impact du mouvement, est liée à la géométrie et à la nature des blocs (taille, forme, volume), à la topographie et à l’occupation du sol (nature de la couverture superficielle, végétation).

Paramètres d’évaluation de l’aléa mouvements de terrain en fonction du type de phénomène

La détermination de la probabilité d’occurrence dans un délai donné repose sur la prise en compte :

- des traces, des indices d’activité passée ou actuelle ;

- des facteurs d’instabilité permanents ( = de prédisposition ou de susceptibilité) ;

- des facteurs d’instabilité variables dans le temps (= déclenchant)

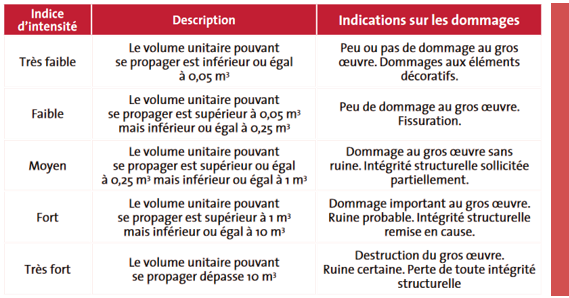

La caractérisation de l’intensité repose principalement sur les volumes mis en mouvement et leur impact potentiel sur les enjeux (dommages engendrés).

Ces paramètres dépendent du type de phénomène considéré et leur nombre est fonction de l’échelle du document cartographique.

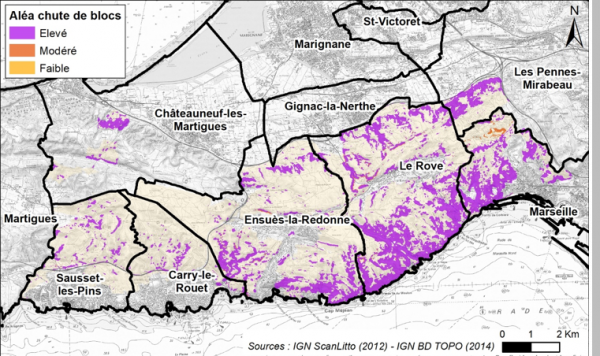

Aléa Éboulements et chutes de blocs

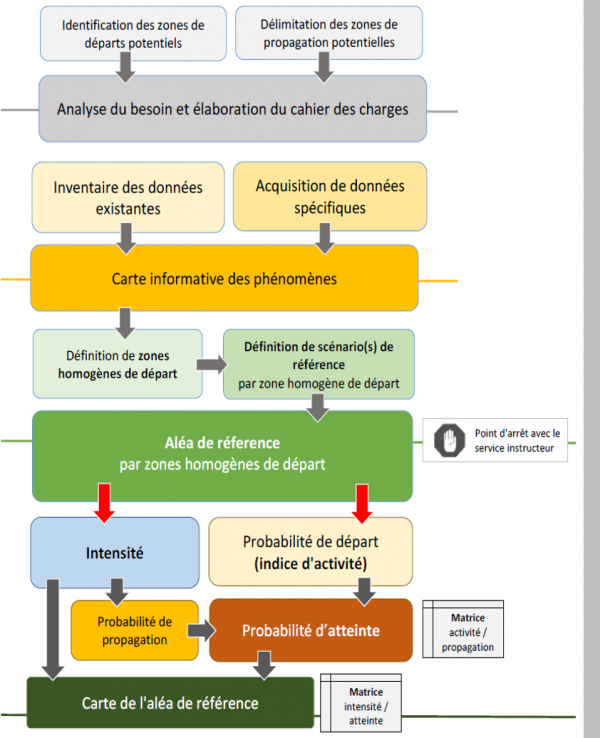

Pour qu’une chute de pierres ou de blocs d’intensité donnée atteigne un point donné il faut :

- qu’une masse rocheuse se mette en mouvement (probabilité de rupture) ;

- que cette masse rocheuse se propage jusqu’à ce point (probabilité de propagation).

Les méthodes d'évaluation de l'aléa rocheux( MEZAP)

Depuis quelques années, un groupe de travail constitué d'experts nationaux (MEZAP) réuni sous l’autorité du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie travaille sur la détermination d’une MÉthodologie de Zonage de l’Aléa chute de Pierres, et est piloté par INRAe (ex. IRSTEA). L'objectif est de proposer une méthodologie d’évaluation de l’« aléa rocheux » dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn). Ce travail a donné lieu à un guide (note) technique qui décrit la méthodologie à suivre pour évaluer et cartographier l’aléa chute de blocs à l’échelle communale (échelle de rendu à 1/5 000e à 1/10 000e généralement). Il est sorti en 2021 (guide technique Aléa rocheux).

L'étude de cartographie de l’aléa chute de blocs et du risque rocheux sur le site du Conservatoire du littoral de la Côte bleue (Bouches-du-Rhône - 13) menée en collaboration BRGM-CEREMA a appliqué les concepts de la méthode MEZAP sur ce territoire très concerné par les chutes de blocs (références : rapport BRGM Phase 1 et 2).

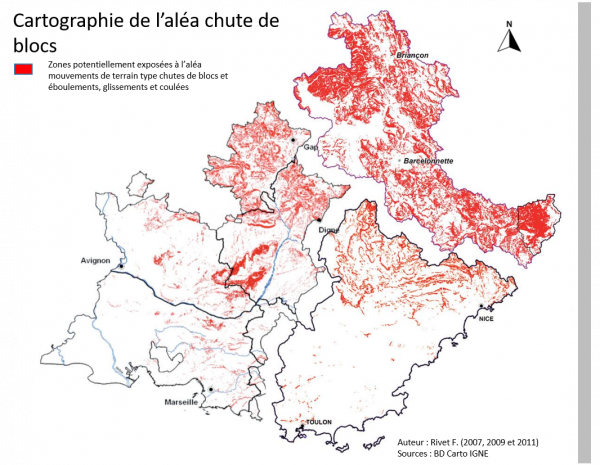

Exemples de productions de cartographies d'aléa en région Provence Alpes Côte d'Azur

Cartographie de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000e sur la région

Méthode utilisée :

- combinaison de l’approche par expertise et de l’approche statistique.

Typologie : 4 phénomènes :

- les glissements de terrain,

- les chutes de blocs et éboulements,

- les effondrements de cavités souterraines,

- les coulées de boue.

Facteurs d’instabilité retenus pour estimer la probabilité d’occurrence :

- la pente topographique (faible, moyenne, forte) ;

- la nature lithologique (niveau de susceptibilité) ;

- l'occupation du sol.

Remarques :

- l’aléa est déterminé de façon binaire ;

- le niveau d’aléa ne tient pas compte de l’intensité des phénomènes ;

- les facteurs d’instabilité variables ne sont pas pris en compte.

Pour aller plus loin :

Cartographie de l’aléa et du risque rocheux à l’échelle globale 1:25000ème sur le territoire du Conservatoire du Littoral de la côte Bleue

Objectifs : Définir une méthodologie et cartographier l’aléa et le risque rocheux sur le site d’étude à l’échelle 1:25000ème

Moyens :

- Collecte des données existantes pour les besoins d’évaluation de l’aléa (MNT, cartes géologiques, enjeux, etc.)

- Définition de la méthodologie, en suivant les recommandations du programme national MEZAP (MEthodologie de Zonage de l’Aléa chute de Pierres)

- Cartographie de l’aléa chute de blocs à l’échelle du 1:25000ème

- Analyse des enjeux et de leur vulnérabilité

- Cartographie du risque rocheux à l’échelle du 1:25000ème

- Identification des secteurs les plus à risques

Livrables :

- Cartographie de l’aléa et du risque rocheux sur le territoire du Conservatoire du Littoral au 1:25000ème, sous forme la forme d’un atlas cartographique et d’un SIG vecteur

- Rapport d’étude BRGM/RP-70090-FR avec atlas cartographiques

Pour aller plus loin :

Conséquences et principaux moyens de protection pour les chutes de blocs ?

Quelles conséquences ?

Étant donné la soudaineté et le caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, les instabilités rocheuses constituent des dangers pour les vies humaines, même pour de faibles volumes (chutes de pierres). Les chutes de blocs, et a fortiori les éboulements, peuvent causer des dommages importants aux structures des bâtiments pouvant aller jusqu’à leur ruine complète, d’autant plus que l’énergie (fonction de la masse et de la vitesse) des blocs est grande.

Le 24 mars 2006, un éboulement a eu lieu sur la route du littoral à la Réunion, ensevelissant des véhicules et faisant deux victimes. La voie a été coupée pendant cinq semaines.

Exemples de dommages liées aux chutes de blocs

Quels moyens de protection principaux ?

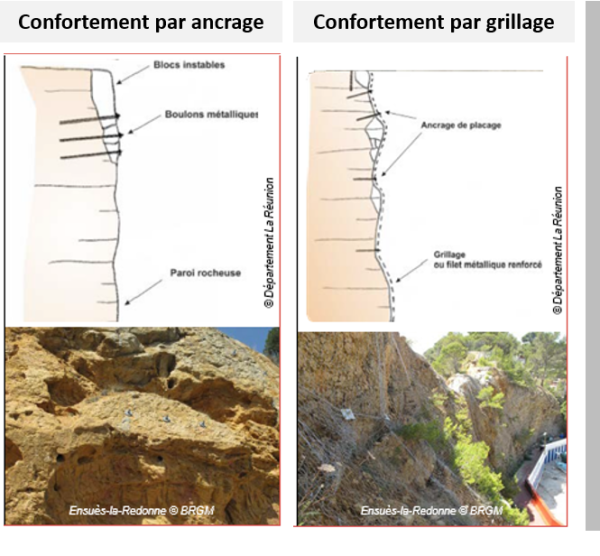

Les parades actives, qui consistent à s’opposer à la manifestation du phénomène, c’est-à-dire empêcher les pierres et blocs de se détacher des parois, sont appliquées dans la zone de départ. Différentes techniques existent :

- La purge, nécessitant du travail sur corde, technique efficace à court terme consistant à éliminer les pierres, blocs et masses les plus instables ;

- Le reprofilage, qui consiste à modifier le profil d’un versant en supprimant les masses rocheuses instables ;

- La pose de filets ou de grillage plaqué, qui permettent de maintenir localement les blocs à la paroi ;

- Le confortement des parois, par soutènement (structure massive bétonnée pour maintenir une masse instable délimitée), ou par projection de béton pour empêcher le décrochement de blocs de la paroi, ou par clouage des parois (pose d’ancrages ou de tirants dans le rocher).

Les parades passives sont destinées à protéger une construction ou un site exposé à des trajectoires de blocs par la mise en place d’un écran. Il peut s’agir :

- D’un grillage ou filet pendu, qui permet de guider les pierres et blocs au cours de leur chute jusqu’au pied de la paroi sans affecter les enjeux ;

- D’un merlon, ou fossé de réception qui sépare la falaise des enjeux, pouvant stopper et stocker les blocs, avant qu’ils soient évacués ;

- D’écrans déformables de filets, freinant ou stoppant la propagation des blocs en absorbant une partie de leur énergie cinétique.

- De déviateurs, qui modifient la trajectoire des blocs vers une zone sans enjeux ou vers un ouvrage de réception ;

- De boisements capables de freiner voire arrêter des blocs. Certaines forêts, dites forêts de protection, sont identifiées pour jouer spécifiquement ce rôle.

Pour assurer dans le temps le rôle joué par un ouvrage de protection, celui-ci doit faire l’objet de visites périodiques suivies d’opérations de maintenance et d’entretien si des anomalies sont relevées lors de la visite.

Néanmoins, pour des phénomènes qui ne peuvent pas être maîtrisés car non économiquement supportables, par exemple pour des mouvements de versants de grande ampleur, la seule technique de prévention est la surveillance du mouvement, couplé si possible avec un système d’alerte dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’évacuation et de secours.

Pour les habitations soumises au risque de chute de blocs, des dispositions constructives peuvent être prises comme le renforcement de la façade exposée ou du toit.