Glissements de terrain

Comment se caractérise -t-il?

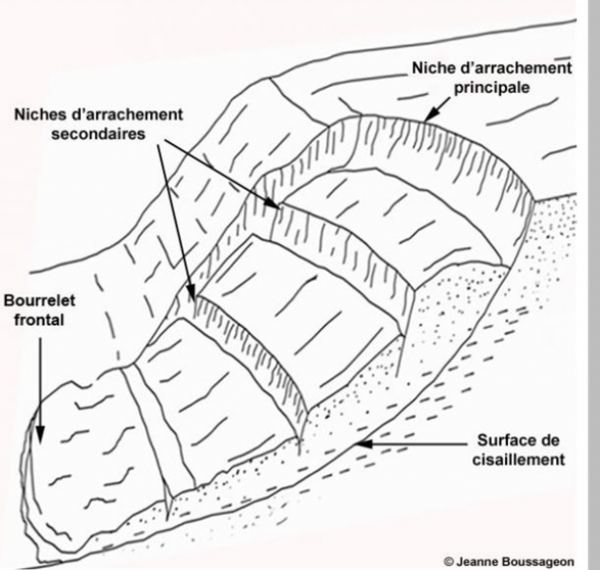

Un glissement de terrain correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d’une surface de rupture.

Les caractéristiques de ce phénomène sont :

-

Sa cinétique (de quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) ;

-

La profondeur de sa surface de rupture qui permet de distinguer les glissements superficiels (de l’ordre du mètre) des glissements profonds (de plusieurs mètres à quelques dizaines voire centaines de mètres dans les cas exceptionnels) ;

-

La géométrie de la surface de rupture (glissement plan ou circulaire) ;

-

Son volume, intimement lié à la profondeur de la surface de rupture.

Paramètres d’évaluation de l’aléa mouvements de terrain en fonction du type de phénomène

La détermination de la probabilité d’occurrence dans un délai donné repose sur la prise en compte :

- des traces, des indices d’activité passée ou actuelle ;

- des facteurs d’instabilité permanents ( = de prédisposition ou de susceptibilité) ;

- des facteurs d’instabilité variables dans le temps (= déclenchant)

La caractérisation de l’intensité repose principalement sur les volumes mis en mouvement et leur impact potentiel sur les enjeux (dommages engendrés).

Ces paramètres dépendent du type de phénomène considéré et leur nombre est fonction de l’échelle du document cartographique.

Aléa Glissement

Si le glissement est supposé, on détermine sa probabilité d’occurrence (ou aléa), s’il est passé, on détermine sa probabilité de réactivation, s’il est en cours, on détermine son activité. Dans tous les cas, l’évaluation de l’aléa suit la même démarche : identification des facteurs de prédisposition au phénomène et de déclenchement du phénomène.

Les méthodes d'évaluation de l'aléa glissements de terrain (MEZAG)

Comme pour le groupe de travail pour l'aléa rocheux (MEZAP), un second groupe de travail a été également constitué avec l'objectif de clarifier la méthodologie d'évaluation de l'aléa glissement de terrain (MEZAG, MÉthodologie de Zonage de l'Aléa Glissements de terrain). Il est piloté par le BRGM et réuni un ensemble d'experts reconnus dans ce domaine.

Actuellement le rapport MEZAG est toujours en cours de réalisation.

Exemples de productions de cartographies d'aléa en région Provence Alpes Côte d'Azur

Cartographie de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000e sur la région

Méthode utilisée :

- combinaison de l’approche par expertise et de l’approche statistique.

Typologie : 4 phénomènes :

- les glissements de terrain,

- les chutes de blocs et éboulements,

- les effondrements de cavités souterraines,

- les coulées de boue.

Facteurs d’instabilité retenus pour estimer la probabilité d’occurrence :

- la pente topographique (faible, moyenne, forte) ;

- la nature lithologique (niveau de susceptibilité) ;

- l'occupation du sol.

Remarques :

- l’aléa est déterminé de façon binaire ;

- le niveau d’aléa ne tient pas compte de l’intensité des phénomènes ;

- les facteurs d’instabilité variables ne sont pas pris en compte.

Pour aller plus loin :

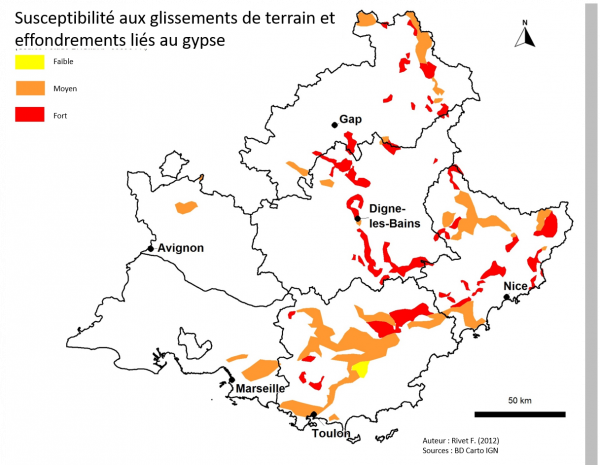

Cartographie de la susceptibilité aux glissements de terrain liés au gypse sur la région PACA au 1/100 000e

Les mouvements de terrain liés à la présence de gypse triasique se produisent de façon récurrente sur le territoire régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. Même si certains secteurs sont plus touchés que d’autres, il apparaît que des évènements peuvent se produire soudainement à des endroits que l’on ne soupçonnait pas. Une analyse bibliographique poussée sur les caractéristiques des phénomènes a permis de bien comprendre les phénomènes glissements liés à la présence de gypse triasique et d’illustrer ces phénomènes sur la région. Ce premier travail a également mis en évidence les facteurs physiques naturels favorisant l’apparition des évènements. Une méthodologie basée sur la caractérisation des facteurs à l’échelle régionale a été élaborée. Les facteurs pris en compte sont la probabilité de présence du gypse (lithologie, accidents tectoniques), les facteurs permettant la dissolution du gypse (mode de circulation des eaux souterraines dans le gypse, taux d’infiltration des eaux superficielles), et les facteurs aggravant la dissolution (précipitations, activité sismique). Dans le cadre de l’évaluation de l’aléa glissement, la pente des versants a également été prise en compte.

A l’issue de cette première phase, des cartes d’aléa glissement ont été tracées et une analyse de l’exposition des enjeux, tels que les intercommunalités ou les communes, a été réalisée. Il ressort que des intercommunalités telles que la communauté de commune du Pôle Azur Provence, l’aire Dracénoise, le Pays de Fayence ou encore la vallée de l’Estéron sont particulièrement touchées, que l’on considère la surface intercommunale totale ou leurs surfaces urbanisées.

Parmi ces intercommunalités, les communes de Bonson (Alpes-Maritimes), Bayons (Alpes de Haute-Provence), Draguignan (Var) ou encore Grasse (Alpes-Maritimes) sont exposées à l’aléa effondrement/glissement de terrain lié au gypse triasique.

Pour aller plus loin :

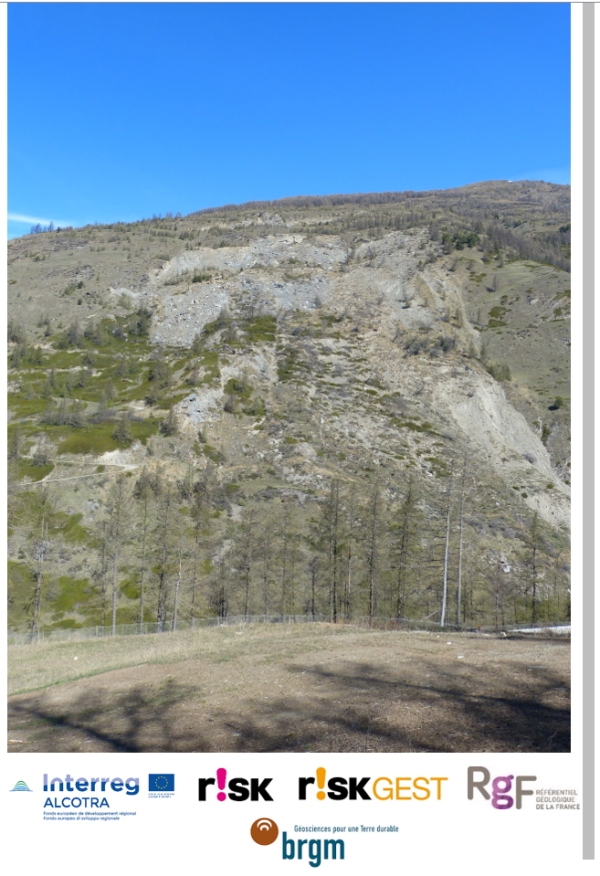

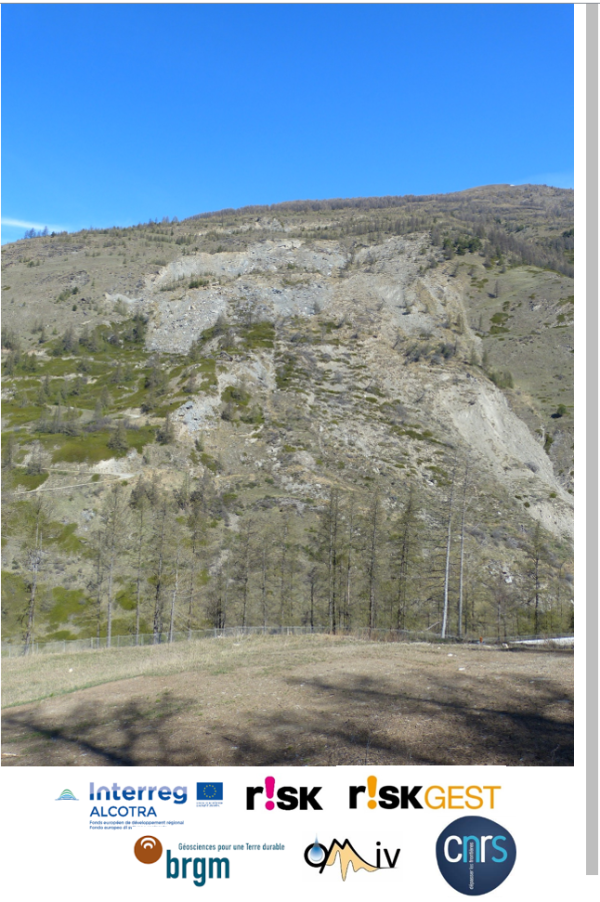

Observatoire hydrogéologique en forage sur le glissement du Pas de l’Ours (Hautes-Alpes)

En 2015, dans la Haute Vallée du Guil (Queyras - Hautes Alpes), les premiers signes de réactivation d’une instabilité en masse de versant, dit glissement du Pas de l’Ours, ont été constatés. L’activité de ce glissement de terrain, s’est ensuite progressivement accélérée d’année en année, affectant surtout la partie basse de versant et la RD947, juste au-dessus du torrent.

Il a été mis en évidence l’intérêt d’une amélioration de la connaissance des instabilités gravitaires profondes en allant plus loin sur la compréhension de l’initiation du glissement, ses mécanismes et le lien entre le niveau de la(les) nappe(s) et le déclenchement du glissement pour in fine travailler sur son évolution et sa prédiction en fonction des précipitations (pluie/neige). Ainsi, la réalisation et le déploiement d’un observatoire hydrogéologique en forage, en complément des investigations déjà initiées, doit permettre d’obtenir des informations de sub-surface qualitatives et quantitatives sur les matériaux impliqués et la structure du versant, ainsi que sur les circulations d’eau en profondeur. Par exemple, cet observatoire permettra d’acquérir des informations sur le comportement hydrologique du versant instable avec des mesures de paramètres à haute fréquence (pression d’eau, conductivité, température) ; des acquisitions temporaires sur la qualité des eaux (chimie des ions majeurs) et sur sa déformation (par mesures de contraintes distribuées).

Les observations acquises dans le forage permettront de relier les conditions météorologiques du site aux circulations d’eau et au champ de déformation afin de définir des seuils ou des tendances de déclenchement, voire de proposer des modèles d’évolution à partir de prévisions météorologiques tel que proposé par le BRGM dans le cadre du projet PITEM Risk-GEST.

Le piézomètre est prévu pour télétransmettre les données de niveau d'eau en temps réel au BRGM, la chronique piézométrique (complétée par une information sur la conductivité et la température) est ainsi présentée ci-dessous avec des enregistrements depuis le jour de l'installation (août 2022), et une extraction au 1er septembre 2023.

Outil pour le suivi de l’évolution d’un glissement de terrain par interférométrie 2 composantes

A destination des scientifiques pour un suivi des glissements de terrain par les gestionnaires, l’outil GBSAR (Radar à Ouverture de Synthèse Basé au Sol) est un outil imageur radar permettant le suivi de pentes instables avec une précision submillimétrique et un fort échantillonage temporel (écart entre mesure de l’ordre de la minute). Il permet à partir d’un emplacement bien choisi faisant face au phénomène suivi, une couverture de l’ensemble du glissement avec une portée allant jusqu’à quelques kilomètres. En revanche, il n’effectue que des mesures suivant la ligne de visée du capteur. Si cette mesure peut dans de nombreux cas s’avérer suffisante, il peut être utile de fournir une deuxième composante du mouvement (la composante transverse) afin de mieux comprendre/décrire le phénomène dont la cinématique peut s’avérer complexe. Pour celà le BRGM a proposé une approche – en cours de développement – utilisant simultannément deux instruments GBSAR espacés d’une centaine de mètres. La combinaison des deux mesures de déplacements quasi-synchrones sur la même surface permet en théorie de restituer une composante parallèle à la ligne de base entre les deux instruments.

Le test réalisé par le BRGM dans le cadre du PITEM Risk-GEST, en collaboration avec l’Université de Strasbourg sur le glissement du Pas de l’Ours (Hautes-Alpes – France), s’est fait à partir de deux instruments IBIS FL (d’IDS).

L’installation des deux outils GBSAR (type IBIS FL d’IDS) s’est faite sur une durée suffisante (2 mois) sur un site présentant un glissement de vitesse de l’ordre du cm à dm par mois afin de mettre en évidence les différentes composantes du mouvement.

Le système a été installé le 11 juin 2021 et désinstallé le 10 août 2021 soit 2 mois d’acquisition test.

Les résultats sont en cours d’évaluation.

Les modélisations de glissements de terrain : inventaire des modèles existants français et Italiens et test du modèle ALICE sur le Val d’Aoste

L’objectif de l’action PITEM était de développer des méthodes et des outils avancés pour la surveillance, l’alerte précoce, la prévention et la gestion intégrée des glissements de terrain. Dans ce cadre là, le premier travail a consisté à faire l’inventaire des modèles de glissements de terrain existant en France et en Italie et de décrire les caractéristiques dans des fiches spécifiques par modèle. Six fiches ont ainsi été produites (modèles ALICE et FLAME du BRGM-Fr, CFVDA du Val d’Aoste-It, HIRESSS de DST-UNIFI Florence-It, LAMP de l’UNIGE à Gênes-It, SARF de l’ARPAL-It) et une fiche sur un modèle météo WRF de la CIMA.

Puis des échanges ont eu lieu entre les partenaires ayant réalisé ces modèles pour discuter des avantages et des inconvénients de chacun, et des contextes d’applications et objectifs recherchés. La décision a alors été prise de tester le modèle ALICE® du BRGM pour une application sur le territoire de la région Autonome du Val d’Aoste, travail dirigé par la Région Val d’Aoste avec la collaboration de l’Université de Milan, le tout avec l’appui technique du BRGM pour l’utilisation du modèle.

Les résultats sont en cours d’acquisition, des cartes de facteurs de sécurité ont déjà été produites pour différents types de glissements de terrain (rotationnels, translationnels superficiels et profonds) et pour différents niveaux de saturation (50 ou 100 %). Les activités se sont poursuivies avec la mise en place de scénarios du niveau de nappe, un complément de caractérisation géotechnique des matériaux, la paramétrisation stochastique et probabiliste des propriétés mécaniques des terrain et enfin la validation numérique des modèles.

Conséquences et moyens de protection pour les glissements de terrain ?

Quelles conséquences ?

Les glissements de terrain peuvent générer des dommages importants allant de leur fissuration à leur destruction sur les ouvrages et les infrastructures et être localement très meurtriers. Les mouvements lents et progressifs ne présentent en général pas de risque pour les vies humaines, puisque sa cinétique permet une surveillance adéquate. Néanmoins, dans le cas des mouvements de grande ampleur, le nombre de victimes peut être très important du fait des quantités de matériaux mis en jeu.

Le 9 janvier 1994, un glissement de terrain mobilisant un volume d’1,3 million de m3 à La Salle-en-Beaumont en Isère a entraîné la destruction de 9 maisons et causé la mort de 4 personnes. En avril 2000, un glissement de terrain déclenché sur la colline Cabassou a causé la mort de 10 personnes à Remire-Montjolly, en Guyane.

Exemples de dommages liés aux glissements

Quels moyens de protection principaux ?

Les mouvements de grande ampleur, qui mettent en jeu des versants entiers (volumes de plus d’1 million de mètres cube), sont sous haute surveillance par le biais d’instrumentation (notamment suivi de l’évolution par GPS), afin de tenter de limiter leurs conséquences (par exemple en France, la Clapière dans les Alpes-Maritimes, ou les Ruines de Séchilienne, en Isère).

Il existe des techniques de protection pour les glissements de terrain de faible ampleur.

Dans le cas où un glissement de terrain actif est avéré, pour dimensionner les mesures visant à protéger les infrastructures contre les glissements de terrain, il faut disposer de données concernant la profondeur du plan de glissement.

La protection contre le risque de glissement de terrain passe par l’étude du phénomène (nature de terrain, cinétique, volume, profondeur, facteur déclenchant), qui conduit au dimensionnement des mesures de protection et à l’exécution de travaux de stabilisation en fonction de la faisabilité de l’opération. La stabilisation d’un glissement de terrain s’appuie sur au moins un de ces deux principes : augmenter les efforts résistants et réduire les efforts moteurs. Les techniques de stabilisation des glissements peuvent être classées en trois catégories :

- Les dispositifs de drainage (drainage de surface, drainage subhorizontal, tranchées drainantes, drainage profond), qui visent à limiter les infiltrations d’eau dans le terrain, l’eau étant le moteur principal des glissements de terrain ;

- Les terrassements, qui consistent à modifier la topographie du glissement afin de retrouver une situation d’équilibre (déchargement en tête de glissement et réduction de la pente, purge des matériaux glissés, chargement en pied par un ouvrage de butée en pied de glissement ;

- L’introduction d’éléments résistants disposés en pied de glissement qui visent à réduire ou arrêter les déformations et limiter le développement du glissement (enrochements, murs de gabions, ouvrage de soutènement, nappe en géosynthétique, systèmes d’ancrages).

Les moyens d’action principaux sur lesquels les particuliers peuvent agir ou être vigilants pour réduire l’exposition de leur habitation aux glissements de terrain consistent à :

- Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales et usées, en concevant un réseau de drainage efficace et en assurant une bonne gestion des eaux de surface anthropiques (en provenance des habitations et des voies de circulation) ;

- Maîtriser les terrassements (remblai et déblai), en faisant appel à un bureau d’étude ;

- Maîtriser la conception des ouvrages de soutènement, dimensionné par un bureau d’étude, en prenant en compte les contraintes hydrostatiques ;

- Favoriser une végétalisation des versants (au détriment des sols nus sensibles à l’érosion et aux infiltrations) avec une végétation au système racinaire dense et profond pour éviter les déstabilisations superficielles.