Coulées de boue et lave torrentielle

Qu’est-ce qu’une coulée de boue ?

La coulée de boue est un mouvement gravitaire "fluide" rapide d’une masse de matériaux remaniés à l’état visqueux et à forte teneur en eau. Ce phénomène est régi par les lois des domaines à la fois de l’hydraulique et de la mécanique des solides et constituent par conséquent une particularité dans la famille des mouvements de terrain.

Les coulées de boue résultent fréquemment de l’évolution de glissements de terrain saturés en eau. Les zones de colluvions, de glissements actifs et de dépôts anthropiques dans un contexte morphologique favorisant d’importantes concentrations d’eau (talwegs) constituent également des sites potentiels d’apparition des coulées de boue. A la différence des glissements de terrain, elle affecte une frange superficielle des terrains, sur de faibles épaisseurs généralement (de l’ordre d’un mètre à quelques mètres). La mise en mouvement de ces matériaux a pour origine une perte brutale de cohésion.

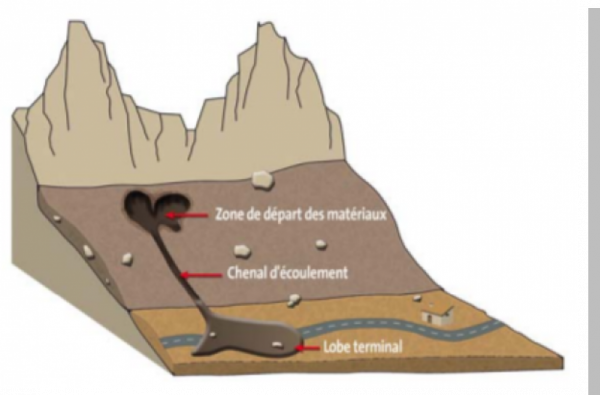

Le dépôt d’une coulée de boue est généralement formé d’une zone de départ en amont élargie, d’un chenal d’écoulement beaucoup plus étroit et de longueur variable (zone de transfert), d’une zone terminale élargie (zone d’accumulation).

Lave torrentielle, quelle différence avec une coulée de boue ?

Les laves torrentielles et coulées de boue sont la conséquence d’une mise en mouvement d’un terrain saturé en eau ayant atteint sa limite de liquidité.

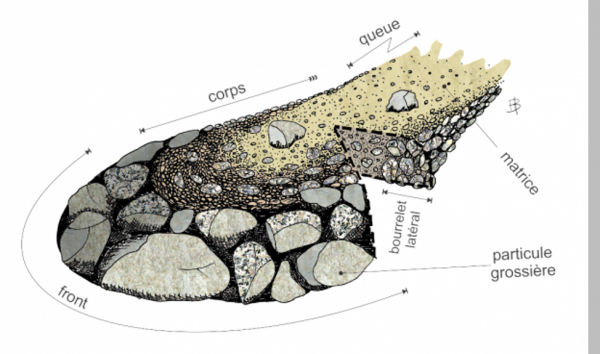

A la différence des coulées de boue qui se déclenchent en pleine pente, sans existence préalable d’un chenal, souvent suite à un glissement de terrain saturé en eau, les laves torrentielles se produisent dans un chenal préexistant (ravine, torrent) et avec une inclinaison assez importante. Une lave torrentielle se compose d’un mélange de matériel solide (particules fines et blocs) et d’eau. L’eau et les sédiments fins (fines et argiles) constituent une boue d’une densité élevée. Du fait de sa densité importante, ce fluide visqueux est capable d’entraîner une grande quantité de matériel solide, dont des blocs de plusieurs dizaines de tonnes. La déformation, l'écoulement d'une lave torrentielle ressemble à celle d'une lave volcanique.

Sur des pentes raides, les laves torrentielles atteignent des vitesses de 50 km/h. Elles se caractérisent par un écoulement sous forme de vagues qui se déversent par à-coups, ainsi que par la formation d'un "front".

Exemples de productions de cartographies d'aléa en région Provence Alpes Côte d'Azur

Cartographie de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000e sur la région

Méthode utilisée :

- combinaison de l’approche par expertise et de l’approche statistique.

Typologie : 4 phénomènes :

- les glissements de terrain,

- les chutes de blocs et éboulements,

- les effondrements de cavités souterraines,

- les coulées de boue.

Facteurs d’instabilité retenus pour estimer la probabilité d’occurrence :

- la pente topographique (faible, moyenne, forte) ;

- la nature lithologique (niveau de susceptibilité) ;

- l'occupation du sol.

Remarques :

- l’aléa est déterminé de façon binaire ;

- le niveau d’aléa ne tient pas compte de l’intensité des phénomènes ;

- les facteurs d’instabilité variables ne sont pas pris en compte.

Pour aller plus loin :

Paramètres d’évaluation de l’aléa mouvements de terrain en fonction du type de phénomène

La détermination de la probabilité d’occurrence dans un délai donné repose sur la prise en compte :

- des traces, des indices d’activité passée ou actuelle ;

- des facteurs d’instabilité permanents ( = de prédisposition ou de susceptibilité) ;

- des facteurs d’instabilité variables dans le temps (= déclenchant)

La caractérisation de l’intensité repose principalement sur les volumes mis en mouvement et leur impact potentiel sur les enjeux (dommages engendrés).

Ces paramètres dépendent du type de phénomène considéré et leur nombre est fonction de l’échelle du document cartographique.

Coulée de boue

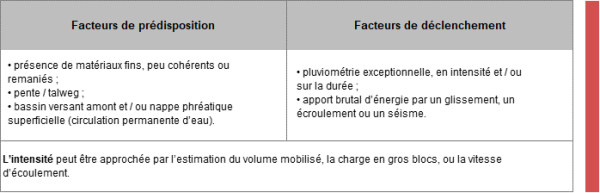

La probabilité d’apparition d’une coulée dépend de la combinaison de paramètres permanents (prédisposition) et de facteurs déclenchants.

Conséquences et principaux moyens de protection pour les coulées de boue ?

Quelles conséquences ?

Les coulées de boue peuvent causer des dommages aux infrastructures, jusqu’à leur destruction totale. Les populations sont plus vulnérables face aux coulées de boue qu’aux glissements de terrain du fait de l’effet de surprise.

Le 16 avril 1970, une coulée de boue emporta 71 victimes dans le sanatorium de Praz-Coutant sur le Plateau d’Assy en Haute-Savoie.

Le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne Paris-Rome entre Saint-Michel de Maurienne et Modane en Savoie, pour une vingtaine de jours en juillet 2019 à la suite d’une coulée de boue.

Quels moyens de protection principaux ?

Les dispositifs de protection contre les coulées de boue visent à empêcher le déclenchement du phénomène, réduire son ampleur, le dévier, le canaliser ou l’arrêter avant qu’il n’atteigne les enjeux.

L’eau joue un rôle majeur dans le déclenchement des coulées de boue. Pour lutter contre l’occurrence de ces phénomènes, il faut donc éviter toute infiltration d’eau dans les terrains susceptibles d’être mobilisés et limiter le ruissellement de surface. Il faut également mettre en place des dispositifs de ralentissement voire d’arrêt de la propagation des matériaux solides mobilisés. Ces dispositifs peuvent par exemple être des barrages en gabions placés dans les ravines, ou des fascines qui favorisent l’implantation de la végétation et permettent de ralentir l’érosion.

Le boisement des versants permet également de lutter efficacement contre les processus d’érosion des pentes, donc d’éviter la formation des phénomènes de type coulées, en réduisant la quantité de matériaux mobilisables et donc l’intensité du phénomène.