Un séisme provient d’un déplacement brutal de la roche. Il se traduit par une vibration du sol. La faille active est la zone où se génère la rupture. Cette rupture peut se propager jusqu’à la surface du sol, on parle alors de « rupture en surface » ou de « rejet ».

Le séisme est caractérisé par :

- Son foyer : c’est la région de la faille où se produit la rupture et d’où partent les ondes sismiques ;

- Son épicentre : point situé à la surface terrestre, à la verticale du foyer, là où l’intensité est la plus importante ;

- Sa magnitude : elle traduit l’énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée par l’échelle ouverte de Richter ;

- Son intensité (Io) : elle mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n’est pas une mesure objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en surface. On utilise habituellement l’échelle MSK, qui comporte douze degrés ;

- La fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence fondamentale sur les effets en surface ;

- La faille provoquée : elle peut se propager en surface.

Magnitude et intensité : deux valeurs d’évaluation d’un séisme

Pour les séismes qui se sont produits avant 1900, c’est l’intensité (Io) qui est estimée, elle s’écrit en chiffres romains (échelle de I à XII). Depuis le séisme de Lambesc survenu en 1909, on dispose aussi d’une évaluation de la magnitude, écrite en chiffres arabes.

En surface, un tremblement de terre peut dégrader ou détruire des bâtiments, produire des décalages de la surface du sol de part et d’autre des failles. Il peut aussi provoquer des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches ou des raz de marée (tsunami).

Magnitude (Échelle de Richter) |

Longueur moyenne du coulissage en km |

Effets engendrés |

1 |

< 1 |

Secousse imperceptible |

2 |

< 1 |

Secousse ressentie uniquement par les personnes au repos |

3 |

< 1 |

Seuil à partir duquel la secousse devient sensible pour la majorité des personnes |

4 |

1 |

Secousse sensible sans conséquence |

5 |

3 |

Tremblement fortement ressenti, dommages mineures près de l’épicentre |

6 |

10 |

Dégâts près de l’épicentre dont l’ampleur dépend de la qualité des constructions |

7 |

50 |

Importants dégâts au niveau de l’épicentre, secousse ressentie jusqu’à 100 km |

8 |

250 |

Dégâts majeurs à l’épicentre et dans un rayon important |

9 |

800 |

Destruction totale à l’épicentre et possible impact dans un périmètre allant jusqu’à 1 000 km de circonférence |

Intensité (Io)

(Io)

Conséquences

I

Secousse non ressentie, mais enregistrée par les instruments

II

Secousse partiellement ressentie, notamment par des personnes au repos et se trouvant au niveau d’un étage

III

Secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus

IV

Secousse largement ressentie au niveau d’une habitation et à l’extérieur, tremblement des objets

V

Secousse forte, chute d’objets, risque de légères fissures dans les plâtres

VI

Légers dommages, risque de fissures importantes au niveau des murs, frayeur notable pour les personnes exposées

VII

Dégâts importants constatés, lézardes dans les murs de nombreux bâtiments, chutes des toits de cheminée

VIII

Dégâts massifs, destruction des bâtiments les plus vulnérables

IX

Destructions de la majorité des constructions, chute de monuments et de colonnes

X

Destruction générale des constructions ne répondant pas aux normes parasismiques

XI

Destruction complète de toutes les constructions (bâtiments, ponts, barrages, canalisations ...)

XII

Changement dans le paysage, dommages extrêmes sur les personnes et les biens, énormes crevasses dans le sol, déplacement du lit des rivières

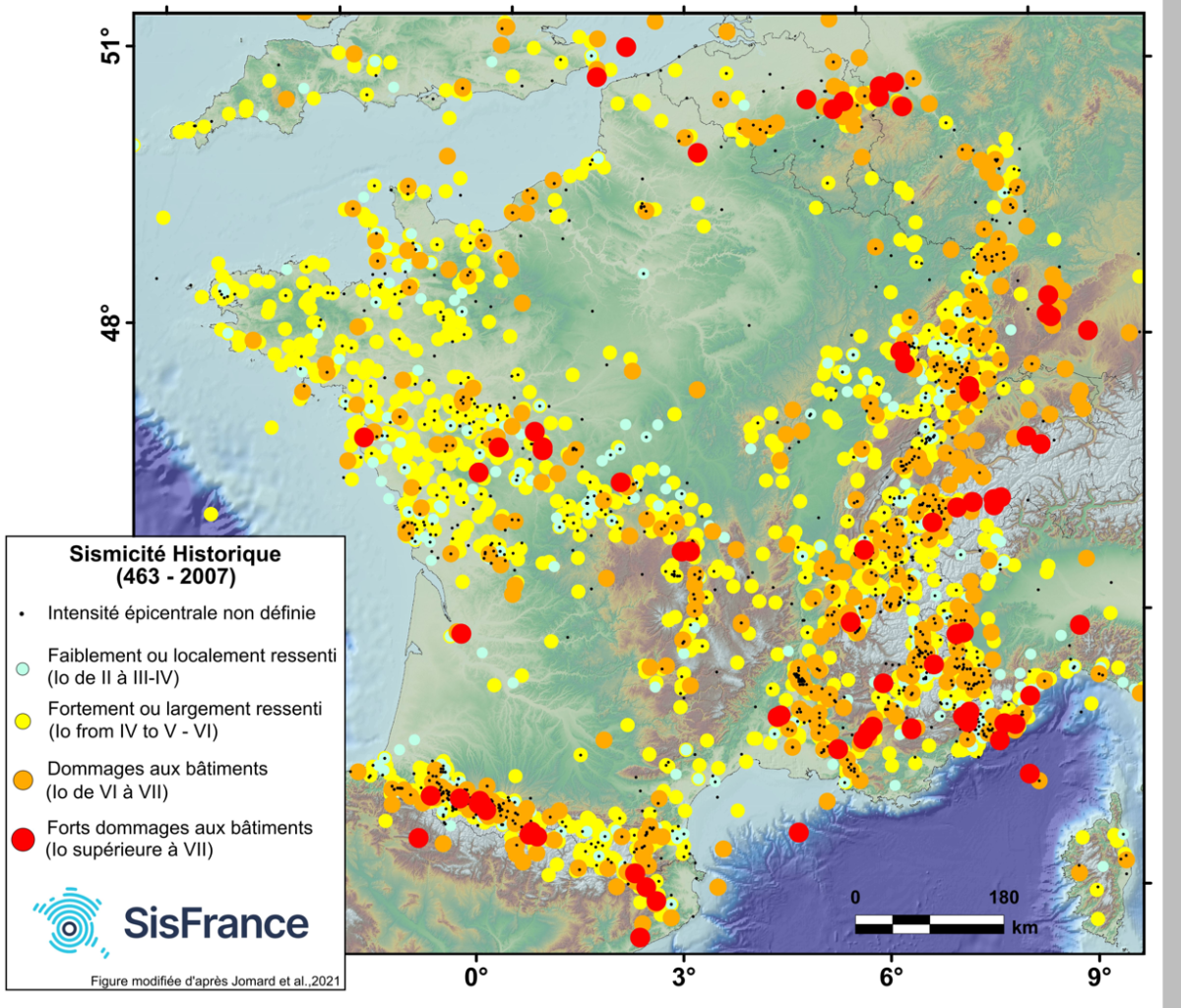

La sismicité historique

La base de données de référence de consultation des séismes historiques en France (SisFrance) recense et met à disposition les données de sismicité historique via un outil d’interrogation de la base de données à partir de critères temporels (dates), spatiaux (lieux ou coordonnées) et d’intensité des séismes.

Cette base de données a été co-créée et alimentée depuis plus de 40 ans par un consortium tripartite rassemblant depuis 1975 le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Électricité de France (EDF) et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Un vaste programme de caractérisation de la sismicité historique de la France par la recherche et l'analyse des témoignages sur les tremblements de terre, conservés dans le patrimoine littéraire a été mené. Ces témoignages constituent la base de la macrosismicité, c'est-à-dire la sismicité dont les effets peuvent être décrits. La base de données est mise à jour de manière permanente. Les données sont accessibles depuis 2002.

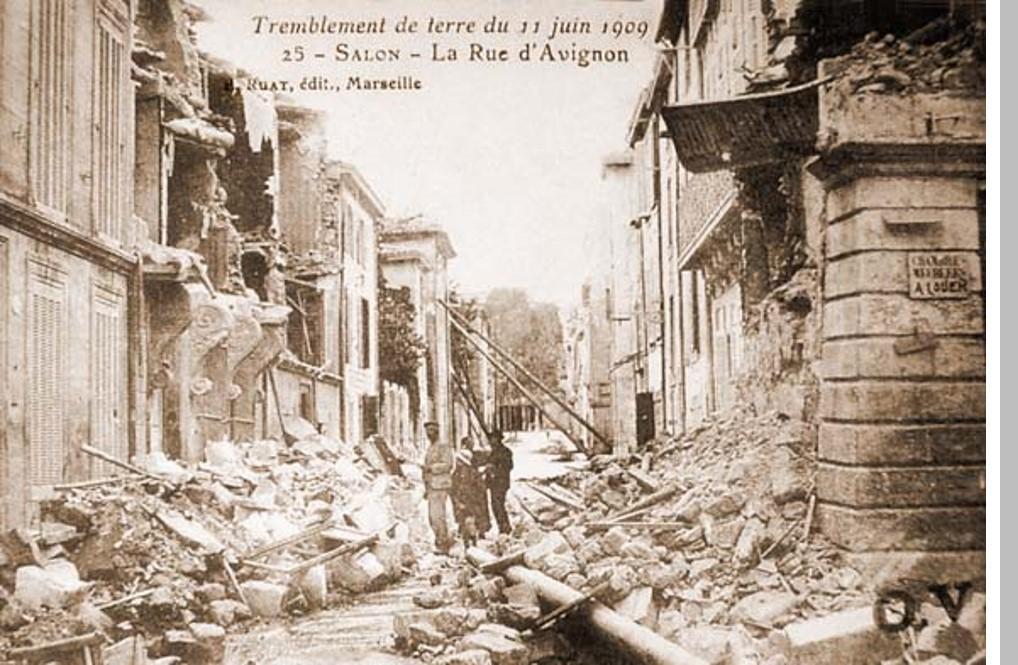

Des séismes ont, dans le passé, marqué la région Provence Alpes Côte d'Azur. On citera notamment le séisme de Lambesc le 11 juin 1909, dont l'histoire est rappelée dans un document du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie téléchargeable ci-dessous.

Plus ancien, le séisme du 20 juillet 1564 dans les Alpes-Maritimes a concerné les vallées Alpines, dont une carte de l'époque illustre les effets sur la Haute-Vésubie (source : SisFrance).

Un autre séisme a également touché le département le 23 février 1887. L'épicentre se situait en Ligurie (plus d'information en cliquant sur ce lien : seisme_Ligurie_1887).

Le séisme de 1909 à Lambesc

Les conséquences sur l’Homme

Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs que par les phénomènes qu'il peut engendrer. Outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri. Ses conséquences sur les plans économique et financier peuvent être sévères.